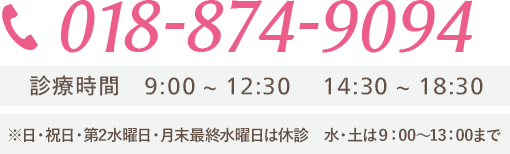

口角炎が治らないのはなぜ?慢性化する原因とセルフケア対策を解説

こんにちは、秋田のハピネス歯科クリニック 大久保です。今回はなかなか治らない口角炎について、その原因や対処法について解説します。

口の端がビリッと破けて、痛い思いをすることってありますよね。しばらく触らないようにして治りかけていたのに、ついうっかり大口を開けてしまって傷口が開いてしまうことも。

口の端っこが破けたり、ただれたり湿疹が発生したりすることを「口角炎」と呼びます。実はこの口角炎、「慢性化しやすいタイプ」と「早く治るタイプ」があり、生活習慣や体質によって経過が異なります。

そこで本記事では、口角炎が治らない原因をケース別に解説し、再発を防ぐセルフケア方法もご紹介します。

口角炎は口の端に起こる炎症:症状とパターン

「口角」と表現される口の端に炎症が起こり、白くひび割れたりただれたり破れたりする状態が、口角炎です。

唇にも同じようなものが発生しますが、それは口唇炎と呼びます。

口角炎や口唇炎は体調が悪くなったときに発生することが多いため、体調のバロメーターとも言えるものです。放置していても、通常は数日から1週間程度で自然に治ります。そのためあまり重要視しない方が多いのですが、長引くケースもあるため、できるだけ病院を受診するようにしましょう。

繰り返すタイプや数週間経っても治らないタイプの場合は、感染症や全身疾患による初期症状の可能性があります。

治療方法が適切でなければ、治らないだけでなく症状が悪化することも。面倒臭がらず、適切な処置を受けることがおすすめですよ。

以下に、治る口角炎と治らない口角炎の違いを表にまとめました。

| 比較項目 | 治る口角炎 | 治らない口角炎(慢性化しやすい) |

| 発症のきっかけ | 一時的な刺激や乾燥、軽い栄養不足 | 繰り返す習慣・体質・感染・栄養不足の持続 |

| 炎症の持続期間 | 数日〜1週間程度で自然に治る | 2週間以上続く・何度も再発する |

| 炎症の程度 | 軽度〜中等度 | ひび割れ・かさぶた・ジュクジュク感を伴う |

| 唇の状態 | 一時的に荒れる程度 | 口角が常に赤い・切れている・湿っている |

| 原因 | 一時的な乾燥やストレスなど | 舐め癖・口呼吸・湿潤環境・カンジダ・栄養欠乏など |

| セルフケア効果 | 比較的すぐに改善する | 改善しにくく、原因ごとに対応が必要 |

| 医療機関受診の必要性 | 基本的には不要 | 長引く・悪化傾向がある場合は受診を検討 |

口角炎と口唇ヘルペスの違い

口角炎や口唇炎と似たような病気に「口唇ヘルペス」があります。見た目は似ていますが、原因や症状は異なるため、ここで紹介しておきますね。

まず、今回のテーマである口角炎(口唇炎)は、炎症です。原因は乾燥や栄養不足、菌による感染によって発生します。人にはうつりません。

一方、口唇ヘルペスはヒト単純ヘルペスウィルス1型に感染によって発生する感染症です。ほとんどの人は幼少時にかかることで免疫を持っていますが、体調が悪く免疫力が下がると発症しやすくなります。

感染した人の唾液や皮膚が接触することによって人にうつるため、水の回し飲みや食器の共有などはしないようにしましょう。抗ウィルス薬を塗ることで症状を落ち着かせられます。

口角炎が治らない原因とは? 慢性化の主な要因と理由

では、口角炎がなかなか治らない原因、そして理由をみていきましょう。通常、複数の要因が組み合わさって悪化しているケースが多いと考えられます。

1. 唇を舐めるクセや口呼吸での乾燥

口角炎が発生しやすく、治りにくい原因のひとつは「口角の乾燥」です。

人は緊張時に唇を舐めることが多いのですが、あれは無意識に口で呼吸することと、緊張すると唾液の分泌が減ることによります。しかし口元を舐める癖を持っている人は、ついた唾液が蒸発することでさらに乾燥を招いてしまいます。

また、唾液にはさまざまな役割がありますが、口内を潤すことと細菌の活動を抑えることも大切な役割です。口呼吸をするとその唾液の分泌が減ってしまうため口内はより乾燥しやすくなり、細菌の数が増えるうえに活動も活発になってしまいます。

その結果、口角炎が慢性化しやすくなってしまうのです。

2.口角が常に湿っている

「口元が常に湿っている状態」も、口角炎がなかなか治らない原因のひとつです。

特に高齢者は加齢によって口角が下がりやすくなり、唾液が口の端にたまりやすくなる傾向があります。このような湿潤環境は、細菌や真菌(カンジダ菌など)の温床となり、炎症が慢性化しやすくなります。

また、義歯(入れ歯)がしっかりフィットしていない場合も同様です。口角から唾液が漏れやすくなり、常に口元が湿った状態になります。このようなケースでは「カンジダ性口角炎」が発症しやすく、セルフケアだけでは改善が難しい場合もあります。

さらに近年では、マスク生活が長引いたことによって、口元が蒸れて雑菌が繁殖しやすい環境になりました。マスクの中は高温多湿になりやすく、皮膚のバリア機能が低下することで、炎症が悪化・長期化する要因になります。

3. ビタミンやミネラル不足

ビタミンやミネラルの不足によって栄養状態が悪いと、粘膜が修復しにくくなるため、口角炎が治りにくくなります。特に影響するのは、ビタミンB2とB6です。

ビタミンB2の不足

ビタミンB2は、体内のエネルギー代謝、そして細胞の成長と再生に関与する重要な栄養素です。レバーやうなぎ、納豆、きな粉、チーズ、アーモンドなどに多く含まれます。

ビタミンB2が不足すると、皮膚や粘膜、口角の乾燥が進むようになり、傷やひび割れが起きやすくなります。

また、ビタミンB2は赤血球のヘモグロビン合成にも必要な成分で、不足すると細胞に酸素が十分供給されません。その結果、口内外の組織の健康に影響を与え、口角炎が発生しやすくなります。

ビタミンB6の不足

ビタミンB6は免疫機能を正常に保つために必要な栄養素のひとつです。不足すると細菌や真菌に感染するリスクが高まります。

ビタミンB6は、かつおやさば、ししとう、ブロッコリー、玄米などに多く含まれます。

鉄や亜鉛の不足

鉄や亜鉛といったミネラルも十分に摂取できていないと、口角炎の治りに影響してしまいます。

鉄は、酸素を全身に送るために必要な栄養素です。不足するとリンパ球や白血球などの働きが悪くなり、全身の機能低下のみならず、抵抗力も低下する可能性があるとされています。

そして亜鉛は、人の体を作るタンパク質を合成する能力があり、粘膜を修復したり保護したりする作用を持つ栄養素です。亜鉛が欠乏すると炎症や傷の治りが遅れるほか、粘膜上皮のバリア機能も低下します。

4. 体調不良・免疫力低下・ストレス

体調がすぐれないときや免疫力が低下しているときは、口角炎がなかなか治らず、慢性化しやすくなります。免疫力は、体内の炎症を抑えたり、傷ついた粘膜を修復したりする大切な働きを担っています。風邪をひいたり、疲労がたまっていたりすると、この回復機能が十分に働かず、炎症が長引いてしまうのです。

また、ストレスも見逃せない要因のひとつです。強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、唾液の分泌が減少したり、皮膚や粘膜のバリア機能が弱まったりします。その結果、口角の乾燥や炎症が進み、治りにくくなってしまいます。

とくに仕事や育児、介護などで忙しい日々が続くと、生活リズムが乱れて睡眠不足になり、知らず知らずのうちに免疫力が落ちてしまうことも。「最近なんとなく体がだるい」「風邪をひきやすくなった」と感じている方は、口角炎の治りにくさとも無関係ではないと知っておいてくださいね。

5. 真菌(カンジダ)・細菌

繰り返す口角炎の原因で最も多いのは、細菌感染によるものです。子どもは黄色ブドウ球菌が多く、大人はカンジダ菌が多くなります。

- ・黄色ブドウ球菌

- ・カンジダ菌

ビタミンを摂取したり軟膏を塗ったりしても症状が良くならない場合は、菌に感染しているためであると考えられます。そのため、菌に対する正しい治療を行わねばなりません。

【関連記事】口角炎の原因や症状、治療法などについての記事はこちら

口角炎の原因・症状・治療法とは? カンジダ菌との関係や予防対策も解説

黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌は、人間の皮膚の表面に常に存在する常在菌のひとつです。特に多いのは鼻やのどの粘膜ですね。

常在菌は通常、人体に害を及ぼすことはありません。しかし免疫力が低下してしまったり、傷口ができてしまったりすると、感染症を引き起こすことがあります。

治療方法は抗生物質による抗菌です。殺菌するのではなく、服用することによって細菌の増殖を邪魔するといった方法で、本人が持つ治癒力で治していきます。

カンジダ菌

カンジダ菌も常在菌のひとつなので、もともと人間の体内に存在しています。皮膚や消化管、口内によくいる菌ですね。

黄色ブドウ球菌と同じく、健康な人の体内ではカンジダ菌がいてもなんら影響を受けませんが、免疫力が低下していると症状が発生することがあります。

カンジダ菌に感染するということは、正しくは「真菌感染」です。そのため、抗真菌薬による治療が必要です。抗生物質を使うことによって真菌が育成できないようにして、症状を軽くしていきます。

【ケース別】口角炎が治らない人の特徴と対処法

口角炎がなかなか治らない場合、体質や生活習慣に原因があることが少なくありません。ここでは、口角炎が慢性化しやすい人の特徴をタイプ別に整理し、それぞれの対処法を解説します。

舐め癖や口呼吸などで乾燥している

口元の乾燥が原因で口角炎の治りが遅い方は、保湿と同様に意識の改善も重要です。

前述したように、唇や口角を無意識に舐めてしまうクセがあると、そのときは潤ったように感じても時間が経つにつれて水分が蒸発し、かえって乾燥が進みます。また、口呼吸や開いた口元のまま生活する習慣があると、口角が常に空気にさらされ、乾燥と炎症を繰り返しやすくなります。

こうしたクセに気づいたら、まずは意識して口を閉じることを心がけましょう。就寝時に口が開いてしまう人は、口テープの使用や加湿器の導入も効果的です。

また、こまめな保湿も重要です。口角専用の保湿剤や、ワセリン・リップクリームなどを使って、乾燥を防ぎましょう。

湿りやすい口元になっている

一方、口元の湿りで口角炎の治りが遅い方もいらっしゃいます。この場合は口元を清潔に保つことを重視しましょう。

高齢者や義歯使用者など、口角に唾液がたまりやすい人は、湿潤環境によって細菌や真菌(カンジダ菌)が繁殖しやすく、炎症が長引くことがあります。こうしたケースでは、セルフケアだけでの改善は困難かもしれません。

義歯が合っていない場合は、歯科での調整を受けてください。また、加齢により口角が下がって唾液がたまりやすくなっている方は、日常的に口元を清潔に保ち、こまめに水分を拭き取る習慣をつけることが非常に大切です。炎症の悪化を防ぎ、常に湿った状態を避けるようにしましょう。

栄養が不足または偏っている

ビタミンB2・B6、鉄、亜鉛といった栄養素は、皮膚や粘膜の修復に欠かせない成分です。これらが不足していると、炎症が治りにくくなったり、口角炎を繰り返したりしやすくなります。

偏食気味の方や、ダイエット中の方、高齢者は特に注意が必要です。1日3食きちんと食べるだけでなく、レバーや納豆、卵、緑黄色野菜、魚介類などを意識して取り入れることで、必要な栄養素を補いましょう。

食事からの摂取が難しい場合は、サプリメントを活用するのも一つの方法です。

免疫力の低下やストレス過多がある

免疫力が落ちていると、炎症の回復が遅れたり、感染症にかかりやすくなったりします。加えて、ストレスが続くと自律神経のバランスが乱れ、唾液の分泌量が減少したり、肌のバリア機能が弱まったりすることで、口角炎が悪化しやすくなります。

規則正しい生活、十分な睡眠、ストレス解消のためのリラックスタイムを意識的にとることが、炎症の回復を早める鍵です。自律神経の働きを整えるためには、深呼吸やストレッチ、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるといった、簡単な習慣でも十分効果がありますよ。

感染症にかかっている

カンジダ菌や黄色ブドウ球菌などの感染が原因で起こる口角炎は、自然治癒が難しく、繰り返しやすいというのが特徴です。特に、白い膜やかゆみを伴う場合、ジュクジュクとした湿潤性の炎症が長引いている場合は、真菌感染が疑われます。

こうした場合には、皮膚科や歯科などの医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。抗真菌薬や抗生物質など、原因に応じた処方薬が必要になることもあるでしょう。

セルフケアで可能? 口角炎の再発防止・予防方法

口角炎は一度よくなっても、生活習慣や体質によって再発しやすいトラブルです。特に、慢性化の原因がそのまま残っている場合は、同じ部位に何度も炎症が起こることもあります。

では、日常生活の中でできる予防法を、セルフケアの観点から紹介しましょう。

保湿を習慣づける

乾燥は、口角炎の大きな原因のひとつです。特に唇の端は動きが多く、ひび割れが起きやすいため、保湿を意識的に行うことが大切です。

朝・昼・晩の3回に加えて、外出前や食後など、乾燥が気になるタイミングでこまめに保湿しましょう。ワセリンやリップバームなど、刺激の少ない保湿剤を選ぶと安心です。塗り忘れがないよう、ポーチやデスクに常備しておくと習慣化しやすくなりますよ。

口周りを清潔に保つ

口角炎は、細菌や真菌の繁殖によって悪化することがあるため、常に清潔な状態を保つことで再発リスクを減らせます。

洗顔の際は口元をゴシゴシこすらず、やさしく泡で洗うようにしましょう。また、口紅やリップクリームに含まれる成分が刺激となっている場合もあります。使用している化粧品に違和感を感じたら、一度使用を中止し、低刺激のものに切り替えてみてください。

生活習慣を整える

睡眠不足やストレス、運動不足などは、免疫力の低下を引き起こし、炎症が治りにくくなる原因になります。

まずは規則正しい生活を心がけ、夜更かしを避けてしっかり睡眠をとるようにしましょう。厚生労働省は、成人で1日6時間以上の睡眠を勧めています。

また、適度な運動は全身の血流を促進し、ストレスを発散させるカギです。適時、自分に合ったリラックスタイムを取り入れることも大切ですね。

自律神経のバランスが整うと、口角炎の再発を防ぎやすくなりますよ。

参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

十分に栄養摂取する

粘膜の修復に必要な栄養素を十分に摂取しましょう。

ビタミンB2・B6、鉄分、亜鉛などは、皮膚や粘膜の健康を保つ上で重要な栄養素です。以下に具体的な食材例を記載します。

ただし、いずれも過剰摂取は返って毒になります。適度に食べるようにしてくださいね。

【肉類・レバー】

肉痛には基本的にビタミン類が多く含まれていますが、中でも牛と豚のレバーには多くのビタミン2とB6が含まれています。またレバーには鉄分や他のミネラルも豊富に含まれているため、口角炎に効果的な食材です。

【かつお】

カツオは鉄分が多い魚として有名です。また、高タンパク質で低脂肪なため、ダイエット中でも積極的に取り入れたい食材でもあります。

血合いと呼ばれる部分にはビタミンB6やナイアンシンも多く含まれています。ナイアシンはビタミンB群の1種で、500種類以上の酵素の補酵素です。さまざまな機能に関わる、大切な栄養素ですよ。

【海藻類】

ノリにはビタミンB2と鉄が多く含まれていますし、海藻やあさり、しじみといった食べものにはビタミンB12やビオチンが豊富に入っています。

ビオチンは皮膚炎の治療に効果があるとされるもので、乳幼児のアトピー性皮膚炎の治療にも用いられています。

口角炎が治らないときに考えられる疾患とは

通常のセルフケアや生活習慣の見直しを行っても、なかなか口角炎が改善しない場合は、口角炎に似た症状を起こす他の疾患が隠れている可能性もあります。自己判断に頼りすぎず、必要に応じて専門医の診断を受けることが、早期改善への近道です。

特に注意すべき以下2つの疾患と、その見分け方・治療の必要性について解説します。

- ・アトピー性皮膚炎

- ・糖尿病や肝疾患などの全身性の病気

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎をもつ方は、皮膚のバリア機能が低下しており、唇のまわりや口角にも炎症が起こりやすくなります。乾燥や刺激に敏感で、口角に赤みやかゆみ、ひび割れが生じることもあるでしょう。

【見分け方のポイント】

- ・顔や首、肘の内側などにも皮膚炎がある

- ・口角に加えて、唇や頬など広い範囲がカサつく

- ・子どもの頃からの皮膚トラブルがある

【対処法】

皮膚科を受診しましょう。保湿だけでなく、医師の指導のもとでステロイド外用薬などの使用が適切となるケースもあります。

糖尿病や肝疾患などの全身性の病気

糖尿病や肝機能障害など、体の内部に原因がある病気も、口角炎の治りにくさに関与していることがあります。とくに糖尿病では、免疫力の低下や皮膚の修復力の遅れによって炎症が慢性化しやすくなります。

【見分け方のポイント】

- ・口角炎のほかに疲れやすさ・体重減少・喉の渇きがある

- ・繰り返す皮膚トラブルや感染症が多い

- ・健康診断で血糖値や肝機能に指摘を受けたことがある

【対処法】

まずは内科で血液検査を受け、必要に応じて糖尿病や肝疾患の治療を行いましょう。基礎疾患のコントロールが、口角炎の改善にもつながります。

どのくらいで治らなければ病院を受診すべき?

口角炎は軽度であれば、保湿や清潔を心がけることで自然に治るケースが多いものです。しかし、1週間以上経っても改善しない場合や、日に日に悪化している場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

たとえば、以下のような症状が見られるときは要注意です。

- ・炎症がどんどん広がっている

- ・痛みが強く、食事や会話がつらい

- ・黄色いかさぶたや膿が出てきた

- ・水ぶくれや出血がある

- ・繰り返し同じ場所に再発している

このような場合、単なる乾燥や刺激ではなく、細菌感染・真菌感染・ウイルス感染などの可能性があります。市販薬や保湿では改善せず、医師の診察と適切な治療が必要になることもあるため、我慢せずに病院へ行きましょう。

口角炎が治らない場合に受診するなら何科?

口角炎の原因によって、受診すべき診療科が変わります。迷った場合は以下を目安にするとよいでしょう。

- ・皮膚科:一般的な炎症・かゆみ・発疹・ヘルペスなどの皮膚症状全般

- ・歯科:義歯の不具合、かみ合わせ、口腔内の衛生状態が関係しているとき

- ・耳鼻咽喉科:口呼吸・鼻づまり・喉との関連が疑われる場合

どこに行くべきかわからない場合は、まずは皮膚科を受診して相談するのがおすすめです。

様子を見るべきか、医療機関に相談すべきかについて、目安を表にまとめました。

| 状態・症状 | セルフケアで様子を見る | 医療機関に相談すべきケース |

| 症状の経過 | 数日で少しずつ改善している | 1週間以上続く/日に日に悪化している |

| 炎症の程度 | 軽い赤み・ヒリヒリ感のみ | ひび割れ・出血・かさぶた・膿がある |

| 痛みの有無 | ほとんどない、軽度の違和感 | 痛みが強い/食事や会話がつらい |

| 見た目の変化 | 改善傾向/大きな変化なし | 腫れが広がる/色が濃くなる |

| ケアによる反応 | 保湿や清潔で少しずつ改善 | ケアをしても変化なし/かえって悪化 |

| 再発の頻度 | たまにできる程度 | 月に何度も繰り返す |

| 疑われる原因 | 一時的な乾燥や栄養不足 | 感染症(カンジダ・細菌など)や基礎疾患の可能性 |

なかなか治らない口角炎のFAQ(よくある質問)

これまで説明してきたこと以外で、よくある質問について答えました。

Q1. 口角炎に効く市販薬はありますか?

A. ワセリンなどの保湿剤や、ビタミンB群配合のクリームがドラッグストアで手に入ります。ただし、感染が疑われる場合は自己判断せず、医師の診断を受けましょう。

Q2. 子どもや高齢者がよく口角炎になるのはなぜ?

A. よだれや舐め癖、入れ歯のズレ、皮膚の薄さなどが原因になることがあります。清潔・乾燥・栄養の3点を意識したケアが大切です。

Q3. カンジダ性口角炎はうつりますか?

A. 健康な人にはほとんど感染しませんが、免疫力が極端に低下している人は注意が必要です。タオルや食器の共用は避けると安心です。

Q4. 口紅やリップクリームで口角炎が悪化することはありますか?

A. あります。特に香料や着色料、メントールなどが含まれる製品は刺激になることがあります。症状があるときは低刺激タイプや医薬品リップに切り替えるのがおすすめです。

Q5. 歯みがき粉が原因で口角炎になることもありますか?

A. 一部の歯みがき粉に含まれる発泡剤(ラウリル硫酸ナトリウム)などが刺激となる場合があります。口の端に残った歯みがき粉が乾燥やかぶれを引き起こすこともあるため、使用後はしっかり洗い流しましょう。

繰り返す口角炎には適切な対処をしよう!

口の端っこが炎症を起こしてしまうと、しばらく痛みに苦しむことに。できるだけ発生しないようにしたいですよね。しかし中には何度も発生したり、長期間治らなかったりといった口角炎もあります。

細菌感染などさまざまな原因がありますが、細菌感染の場合には抗菌薬による治療が必要です。対処を間違えているといつまでも治らず痛みが続いてしまうため、なかなか治らないなと思ったら早めに皮膚科を受診してください。

そして免疫力を低下させないよう、食生活や睡眠時間などを見直し、必要な栄養素が不足しないように注意を払いましょう。