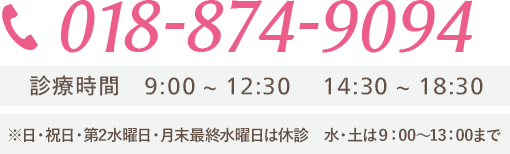

奥歯がにおうのはなぜ? 歯科医が解説する6つの理由と対処法

こんにちは、秋田のハピネス歯科クリニック 大久保です。今回は、奥歯がとてもにおうけど、この原因は何? 対処法は? と悩んでいる方へ向けての記事です。

口の中から嫌なにおいがする……。そう思ったとき、どこからにおうかを探ってみたら奥歯の方からだったという人はたくさんいます。

歯磨きは毎日しているのに、どうして奥歯がにおうの? そんな疑問に答えるため、この記事では、奥歯のにおいの原因からご自宅でできる対処法、そして歯科医院での根本的な解決策まで、ハピネス歯科クリニックの視点から詳しく解説します。

きちんと対処すればにおいはなくなります。現在口のにおいに困っている方は、参考にしてください。

奥歯の強烈なにおいにはすぐに対処! 口内の健康を維持しよう

口を大きく開けて笑ったとき、夜のデンタルケアでフロスを使ったときなどに、何とも言えない強烈なにおいを感じることがあります。

人が自分の体から出るにおいを臭いと感じるときは、通常、何らかのトラブルが起きているサインです。口の中の健康状態は心身に大きく栄養を及ぼすため、早急になんとかしなければなりません。

また、口からきついにおいが発生してしまうと、会話をしている周囲の人に迷惑をかけるほか、口を開けて笑えなくなるなど不都合なことが増えてしまいます。

できるだけ早く対処して、奥歯から出る強烈な口臭を軽減しましょう。

奥歯のにおいと全身の健康の関係

奥歯のにおいは、ただの口臭だと思われがちですが、実は全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。特に、においの原因になりやすい歯周病は、糖尿病や心臓病、脳卒中などのリスクと関連していることが研究で示されています。

歯周病が進行すると、歯周ポケット内の炎症が慢性的になり、そこから炎症性物質や細菌が血流に入り込みます。これが全身に広がることで、血糖コントロールの悪化や動脈硬化を促進する可能性があるのです。つまり、口腔内の健康は全身の健康と密接につながっているというわけです。

さらに、奥歯は咀嚼(そしゃく)や噛み合わせの安定にも関わるため、食事の効率や栄養の吸収にも影響します。奥歯の健康が損なわれると偏った食生活になりやすく、結果として全身の健康にも影響を及ぼすようになります。

そのため、奥歯のにおいを「ただのにおい」と放置せず、正しいブラッシングや歯科での定期健診・クリーニングをすることは、口腔ケア=健康ケアにつながる大切な習慣と言えるのですね。

奥歯周辺でにおいが発生するメカニズムとは?

口の中で発生するにおいの多くは、細菌の活動によって生じる揮発性硫黄化合物(VSC)と呼ばれるガスが原因です。これは、口の中に残った食べかすや古くなった細胞を細菌が分解するときに出るもので、卵が腐ったような硫化水素や、生ごみのようなメチルメルカプタンなど、強烈なにおいを放ちます。

奥歯は歯の形が複雑で磨き残しが出やすく、歯垢(プラーク)や歯石がたまりやすい場所です。そこに細菌が繁殖すると、においの原因物質がどんどん作られてしまいます。また、奥歯には咀嚼で大きな力がかかるため、詰め物や被せ物の隙間ができやすくなり、そこに食べかすや細菌が入り込んだ結果、においを悪化させることもあります。

さらに、唾液の量や質も重要です。唾液には自浄作用があり、口内をきれいに保つ働きをしています。しかし、ストレスや加齢、薬の副作用などさまざまな原因で唾液が減ると、口の中が乾燥して細菌が活発化し、においが強くなってしまうのです。

加えて、奥歯の周辺は舌の奥や喉の入り口に近いため、舌苔(ぜったい)や扁桃腺のにおい玉といった口臭の要因とも関わりやすい部位です。「奥歯が臭う」と感じる場合、実際には舌やのどの問題が重なっていることも少なくありません。

つまり、奥歯のにおいは単なる磨き残しだけではなく、細菌の繁殖・唾液の減少・詰め物の劣化・のどや舌のトラブルといった複数の要因が絡み合って発生しているということです。原因を正しく理解することで、効果的な対策の第一歩を踏み出していきましょうね。

奥歯のにおいがきつい? 代表的な6つの理由

前歯やその他の歯からはさほどひどいにおいは出ていないのに、奥歯からはきついにおいが出てくる。そんなときに考えられる代表的な理由は、次の6つです。

- ・清掃不足

- ・虫歯

- ・歯周病

- ・根の先の膿

- ・副鼻腔炎

- ・臭い玉

歯が原因のものは虫歯、歯周病と根の先の膿は歯ぐき、そして副鼻腔炎や臭い玉は鼻や喉のトラブルです。

清掃不足

奥歯からでなくとも口臭があるときは、まず清掃不足を疑いましょう。

虫歯や歯周病が発生する理由は、食べかすをきちんと取り切れていないことが原因です。毎日の食事のあとにする口内掃除をしっかりとやれていれば、口内にいる細菌が増えたり活動を活発化させたりすることはないため、口臭は発生しません。

奥歯だけがにおうのは、奥歯が磨きにくいために食べかすが残ってしまうからです。奥歯の裏側などに食べかすが残っているとそれを細菌が食べて繁殖し、前述した通りに強烈なにおいのガスを発生させます。

また、奥歯に入れ歯を使っている場合には、入れ歯にカビが生えている可能性もあるでしょう。

元々口の中は水分があって湿度が高く温かく、カビが繁殖しやすい環境です。入れ歯を奥歯として使っていると唾液の流れが妨げられ、唾液で殺菌されるはずだったカビ菌が流されずに入れ歯に残ってしまいます。

入れ歯を使っている方は毎日きちんと入れ歯洗浄をしましょう。

虫歯

虫歯が進行している場合、歯が虫歯菌の酸によって溶かされて腐敗臭を出します。神経まで届いていなければ痛みなどの自覚症状はあまり出ていないかもしれませんが、においは出ているはずです。

また、奥歯は磨きにくいため虫歯が発生しやすい場所です。一度治療して銀歯が入っている奥歯は、再度虫歯が発生する2次カリエスになりやすくなっています。2次カリエスは銀歯の下で虫歯が発生・進行するため気づきにくいのですが、歯の内側が溶かされて腐敗臭が出ている可能性がありますよ。

「歯磨きをしてもにおいが取れない」と感じる場合、虫歯が隠れて進行している可能性もあるため、注意が必要です。

歯周病

歯周病でもにおいが発生します。歯周病は歯を支える骨や歯ぐきに炎症が起きる病気で、進行すると歯と歯ぐきの間に歯周ポケットと呼ばれるすき間ができます。このポケット内は空気が少なく細菌が繁殖しやすいため、強烈な口臭の原因となる「メチルメルカプタン」が発生しやすい環境です。

なお、多くの研究で、揮発性硫黄化合物(VSC)の濃度は歯周ポケットの深さと相関することが示されています。たとえば、ナイジェリアの若年成人を対象とした研究 Ehizele et al. (2013) では、歯周ポケットが深い人ほど口腔呼気中の VSC 濃度が高いことが確認されています(PubMed: PMID 23901175)。

歯周病が進行して歯ぐきが炎症を起こせば出血することがあり、さらに悪化すれば膿も出てきます。膿は白血球や細菌などの死骸が腐敗したもの。膿と血が混ざれば血なまぐさい強烈なにおいになります。

参考:National Library of Medicine「Relationship between the concentration of volatile sulphur compound and periodontal disease severity in Nigerian young adults」

【関連記事】歯周病のにおいについての記事はこちら

歯周病のにおいに本人は気づきにくい? 強烈なにおいの原因と対策方法6つ

根の先の膿

虫歯がかなり進行して歯の神経が死んでしまった場合、歯の根の先に膿が溜まって袋ができることがあります。これを「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」といい、進行して膿が大きくなると歯ぐきの中にとどまっていられず、歯ぐきに穴(フィステル)があいて膿があふれ出すのですね。

この膿によっていやなにおいが発生します。このケースでは歯の根を正しく治療しない限り、何度も同じことを繰り返すため、歯科での治療が必要です。

副鼻腔炎

副鼻腔は一般的に、耳鼻咽喉科が専門の鼻を通る細い穴のトラブルです。上顎の根の近くにある細く枝のように広がっている穴で、ここに膿がたまってくると奥歯からにおう場合があります。

ただし鼻風邪が悪化して副鼻腔炎になる人もいれば、上の歯が虫歯になって副鼻腔に細菌が侵入し、副鼻腔炎になる人もいます。

鼻が原因の場合は耳鼻咽喉科で抗生物質をもらいましょう。歯が原因の場合には、歯科にて問題である上の歯の治療が必要です。

臭い玉

喉の奥にある扁桃腺にできる「臭い玉(膿栓)」も、奥歯のにおいと勘違いされやすい要因です。

臭い玉は白や黄色の小さな塊で、細菌や食べかす、粘膜のカスなどが固まってできたもの。潰れると強烈な悪臭を放ち、口の中に広がります。本人は「奥歯から臭う」と感じやすいですが、実際には喉の奥からのにおいが影響していることもあります。再発を防ぐには、のどや鼻の健康管理も欠かせません。

奥歯のにおいを取るためにできる5つのこと

では、奥歯からのにおいにはどのように対処すればよいでしょうか? 方法は次の5つです。

- ・正しい歯磨きの実践

- ・補助アイテムを使っての清掃

- ・口内洗浄

- ・食習慣や生活習慣の見直し

- ・病院を受診

正しい歯磨きの実践

虫歯でも歯周病でも、とにかく毎日の歯の汚れをしっかりと取れていれば発生しません。

ところが歯磨きの仕方は学校で習うわけではありませんし、多くの方は正しい歯磨き方法ではなく自己流でされています。実際に虫歯や歯周病が発生したことがあるという場合は、正しい歯磨きができていない証拠です。まずは毎日のデンタルケアを確実に行いましょう。

正しい歯磨きで注意すべきは次の通りです。

- ・力を入れずなでるように毛先で汚れを取る

- ・毛先は磨きたいところに直角に当たるようにする

- ・1カ所につき20回以上、歯並びに合わせて磨く

- ・歯ブラシは細かく動かす

- ・1本ずつ磨く

歯科検診では歯科衛生士による歯磨き指導もあるので、一度受けてみてくださいね。

【関連記事】歯の正しい磨き方についての記事はこちら

歯の正しい磨き方とは? 磨くときのポイントや部分別に気を付けること

補助アイテムを使っての清掃

歯ブラシだけで取れる歯の汚れは全体の約6割と言われています。そのため、歯ブラシだけではやはり虫歯や歯周病が発生してしまうのですね。

清掃割合をさらにアップさせるためには、補助アイテムを活用しましょう。

- ・フロス

- ・歯間ブラシ

- ・ワンタフトブラシ

これらを使って歯と歯の間、歯周ポケットの中、奥歯の裏側までを丁寧に清掃してください。

なお、歯間ブラシは無理に使うと歯と歯の間に隙間をあけてしまうため、歯科医から進められたらで大丈夫です。歯間はフロスを使ってケアすることが基本ですので、覚えておいてくださいね。

ワンタフトブラシはヘッドが小さくて丸く、毛束が1つで山型になっている歯ブラシのこと。奥歯まで届きやすく、汚れをきれいに取り除けます。

【関連記事】ワンタフトブラシについての記事はこちら

ワンタフトブラシのメリットや効果的な使い方は? 歯ブラシと併用して口内清掃をしよう!

口内洗浄

歯磨きやフロスでの掃除をしたら、仕上げにマウスウォッシュを使うことがおすすめです。

マウスウォッシュは液体の口内洗浄剤で、口の中にいる細菌の数を減らして繁殖を防ぐ効果があります。

特に寝る前の歯磨き後にはマウスウォッシュをし、しっかりと殺菌しましょう。口臭のみならず虫歯や歯周病にも効果がありますよ。

食習慣や生活習慣の見直し

口臭は、日々の生活習慣にも大きく影響されます。

【唾液の分泌を促す】

唾液には自浄作用があり、細菌の繁殖を抑える効果があります。よく噛んで食事をしたり、こまめに水分を摂ることで、唾液の分泌を促しましょう。

【食生活に注意する】

糖分を多く含む食べ物や飲み物は、むし歯菌や歯周病菌のエサとなり、口臭を悪化させます。バランスの取れた食生活を心がけましょう。

病院を受診

虫歯や歯周病が進んでにおいが出ている場合、早目に歯科を受診して治療を開始してください。口内トラブルは基本的に自然治癒はしませんし、悪化すれば激しい痛みを伴い日常生活に大きく影響します。

本人では気づきにくい親知らずの問題や、被せ物の不具合が原因の場合もあります。歯科医師や歯科衛生士に相談し、根本的な原因を特定して治療することが、におい解決への一番の近道となりますよ。

また、鼻や喉が原因の副鼻腔炎や臭い玉は、耳鼻咽喉科が専門です。こちらも放置してよいことはありません。時間を作って病院を受診し、鼻風邪や喉の炎症を治療しましょう。

歯科でできる奥歯のにおい対処法

奥歯からの強いにおいは、セルフケアだけでは改善が難しい場合があります。そのときは歯科医院での治療や専門的な処置が有効です。

ここでは代表的な、以下3つの方法を紹介します。

- ・定期健診とクリーニング

- ・根管治療の再評価や被せ物の交換

- ・親知らずの抜歯と治療

定期健診とクリーニング

歯科医院での定期健診は、においの原因を早期に発見し、対処するための最も効果的な予防策です。自宅のブラッシングでは落としきれない歯石や歯周ポケット内の汚れを、専用の器具でしっかり除去します。

また、定期健診で虫歯や歯周病の初期段階を早期に発見できれば、においの原因が悪化する前に対応可能です。3〜6か月ごとの通院が目安とされます。

根管治療の再評価や被せ物の交換

過去にむし歯の治療で神経を抜いた歯(根管治療済みの歯)がにおいの原因となることがあります。これは、根管内部に細菌が残っていたり、古くなった被せ物の隙間から細菌が再び侵入して炎症を起こしている可能性があるためです。

そこで、レントゲン撮影などを行い、根管の状態を再評価します。必要に応じて根管治療のやり直しや、被せ物を新しいものに交換することで、においの原因を根絶します。

親知らずの抜歯と治療

親知らずは、生え方によっては歯ブラシが届きにくく、食べカスや歯垢が溜まりやすいため、においの大きな原因になります。また、炎症を起こす智歯周囲炎を引き起こすこともあります。

においの原因が親知らずだと診断された場合、検討されるのは「専門的なクリーニングでの清掃」か、「再発を防ぐための抜歯」です。いずれにせよ、状態を見て歯科医師が適切な判断と処置を行いますので、ご安心ください。

奥歯のにおいに関するよくある質問

では、奥歯のにおいに関するよくある質問とその答えをみていきましょう。

- ・Q1. 奥歯のにおいが強いとき、自分でチェックする方法はありますか?

- ・Q2. マウスウォッシュを使えば、においはなくなりますか?

- ・Q3. 歯科医院で治療済みの歯や被せ物からにおいがするのはなぜですか?

- ・Q4. 歯石がたまるとにおいますか? 自分で取っても大丈夫ですか?

- ・Q5. におい以外に、歯周病のサインはありますか?

- ・Q6. 食習慣や生活習慣は、においに関係しますか?

- ・Q7. 親知らずがにおう場合、必ず抜歯が必要ですか?

Q1. 奥歯のにおいが強いとき、自分でチェックする方法はありますか?

A:自宅でもある程度、奥歯のにおいを確認することはできます。たとえば、舌で奥歯のあたりをなぞったり、歯間にデンタルフロスを通してその匂いを嗅ぐと、口臭の有無を感じやすいです。また、専用の口臭チェッカーを使えば数値で確認できる場合もあります。

ただし、これらはあくまで簡易的なセルフチェックに過ぎません。においの強さや原因は人によって異なり、「自分では気にならないのに他人には臭っている」「口臭チェッカーでは正常なのに、実際は歯周病が進行している」といったケースもあります。においが長く続いたり、強さが増しているように感じたら、自己判断せず歯科医院で専門的な検査を受けることが大切です。

Q2. マウスウォッシュを使えば、においはなくなりますか?

A:マウスウォッシュは一時的ににおいを抑える効果はありますが、においの根本原因(歯垢や歯周病菌など)を解決するものではありません。においの原因を取り除くには、歯ブラシやデンタルフロスを使った丁寧なケアが不可欠です。

Q3. 歯科医院で治療済みの歯や被せ物からにおいがするのはなぜですか?

A:被せ物の隙間から細菌が入り込んで再びむし歯になったり、古い詰め物の劣化が原因で隙間ができ、そこに汚れが溜まっている可能性があります。

Q4. 歯石がたまるとにおいますか? 自分で取っても大丈夫ですか?

A:歯石は細菌の塊なので、独特なにおいを放つことがあります。しかし、ご自身で無理に取ろうとするのはやめておきましょう。鏡では細部までうまく見えないうえに、歯や歯ぐきを傷つけてしまう危険性があります。歯石は歯科医院で専門的な器具を使って除去するようにしましょう。

Q5. におい以外に、歯周病のサインはありますか?

A:においの他にも、「歯ぐきから血が出る」「歯ぐきが赤く腫れている」「歯がグラグラする」「歯と歯の間に食べ物が挟まりやすい」などのサインがあります。これらの症状に気づいたら、早めに歯科を受診してください。

Q6. 食習慣や生活習慣は、においに関係しますか?

A:はい。砂糖を多く含む飲食物はむし歯菌を増やし、においを悪化させる原因になります。また、ストレスや口呼吸、喫煙は唾液の量を減らし、口の中を乾燥させてにおいを強めることがあります。

Q7. 親知らずがにおう場合、必ず抜歯が必要ですか?

A:親知らずの生え方や、炎症の度合いによります。歯磨きで清潔に保てる状態であれば抜歯しないこともありますが、炎症を繰り返したり、隣の歯に悪影響を与えたりする場合は抜歯をおすすめします。

正しい対処で奥歯のにおいをなくそう!

奥歯からにおいがすると思ったら、出血や膿が出ていないか、歯ぐきが腫れていないかを確認してください。強いにおいがあるなら、何らかのトラブルが発生していることは間違いありません。

口内トラブルは基本的に、歯の汚れを落とせていないことが原因です。そのため口臭を感じたらまずは歯磨きを見直すこと。正しい歯磨きの方法で磨くことはもちろん、フロスやワンタフトブラシ、マウスウォッシュなどを使って奇麗に汚れを取るようにしてくださいね。

そして早めに歯科を受診しましょう。原因が何かを探り、医師と二人三脚で対処することが大切ですよ。